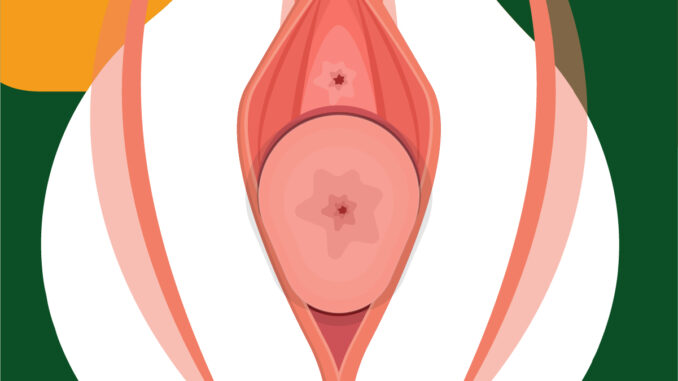

Le prolapsus génital, aussi appelé « descente d’organes », est une pathologie fréquente touchant majoritairement les femmes, en particulier après plusieurs accouchements ou à la ménopause. Il résulte d’un affaiblissement des muscles et des ligaments du plancher pelvien, qui entraîne l’abaissement d’un ou plusieurs organes pelviens — utérus, vessie, rectum ou intestin grêle — vers le vagin.

Bien qu’il ne menace pas directement la vie, il peut provoquer des symptômes gênants tels qu’une sensation de pesanteur, des douleurs, des troubles urinaires ou intestinaux, et un inconfort lors des rapports sexuels. La prise en charge vise à soulager les symptômes, restaurer la fonction pelvienne et améliorer la qualité de vie.

1. Comprendre le prolapsus génital

Lorsqu’il se fragilise, les organes peuvent descendre et déformer les parois vaginales.

On distingue plusieurs types de prolapsus :

- Cystocèle : descente de la vessie.

- Rectocèle : descente du rectum.

- Hystérocèle : descente de l’utérus.

- Entérocèle : descente de l’intestin grêle.

- Prolapsus de la voûte vaginale : souvent après hystérectomie.

Les facteurs de risque incluent les grossesses multiples, les accouchements difficiles, la ménopause (baisse d’œstrogènes), l’obésité, les efforts physiques répétés, la constipation chronique et certaines prédispositions familiales.

2. Les traitements conservateurs

Les approches non chirurgicales sont privilégiées lorsque le prolapsus est léger à modéré ou lorsque la patiente souhaite éviter ou retarder une intervention.

a. Rééducation périnéale

Encadrée par un kinésithérapeute ou une sage-femme, cette rééducation peut être associée à des techniques comme le biofeedback ou l’électrostimulation.

b. Pessaires vaginaux

Disponible en plusieurs formes (anneau, cube, donut) et tailles, il offre une solution réversible, adaptée aux femmes âgées, à celles en attente de chirurgie ou à celles qui préfèrent éviter une opération. Un suivi médical régulier est nécessaire pour limiter les risques d’irritation ou d’infection.

d. Hygiène de vie et prévention

Certains changements peuvent limiter l’aggravation du prolapsus :

- éviter le port de charges lourdes,

- traiter la constipation par une alimentation riche en fibres et une bonne hydratation,

- maintenir un poids santé,

- pratiquer une activité physique douce,

- soigner la toux chronique.

3. Les traitements chirurgicaux

a. Chirurgie par voie vaginale

Cette approche, souvent utilisée chez les patientes âgées, consiste à réparer les parois vaginales affaissées.

- Colporraphie antérieure ou postérieure : renforcement des parois du vagin.

- Hystérectomie vaginale : retrait de l’utérus en cas de prolapsus utérin avancé.

- Suspension de la voûte vaginale : fixation à des ligaments solides pour prévenir les récidives.

b. Chirurgie par voie abdominale ou laparoscopique

La sacrocolpopexie est la technique de référence pour les femmes jeunes ou actives. Elle consiste à fixer le vagin ou l’utérus au promontoire sacré à l’aide d’une bandelette synthétique. Cette technique, réalisée par laparotomie, cœlioscopie ou robot-assistée, offre un excellent maintien et un faible taux de récidive.

c. Techniques conservant l’utérus

L’utéropéxie repositionne et fixe l’utérus sans l’enlever. Cette méthode convient aux patientes qui souhaitent préserver leur fertilité ou éviter l’hystérectomie.

4. Suites opératoires et prévention des récidives

Après une intervention chirurgicale, la convalescence dure généralement 4 à 6 semaines. Les recommandations incluent :

- éviter les efforts physiques intenses et le port de charges lourdes,

- attendre la cicatrisation avant la reprise des rapports sexuels,

- suivre un programme de rééducation périnéale pour consolider les résultats.

À long terme, la prévention passe par :

- la gestion du poids,

- la prévention de la constipation,

- un suivi gynécologique régulier.

Conclusion

Les options vont de la rééducation périnéale et du port de pessaires aux techniques chirurgicales les plus avancées. Grâce aux progrès médicaux, il est aujourd’hui possible de retrouver confort, mobilité et qualité de vie, tout en limitant le risque de récidive. Une prise en charge précoce et personnalisée est la clé d’un résultat optimal.

Pour une meilleure pris en charge, voir TRAITEMENT PROLAPSUS GENITAL CASABLANCA

Poster un Commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.